エコ改修工事(愛知県北名古屋市・西春中学校エコ改修)

エコ改修工事(愛知県北名古屋市・西春中学校エコ改修)

エコ改修工事とは

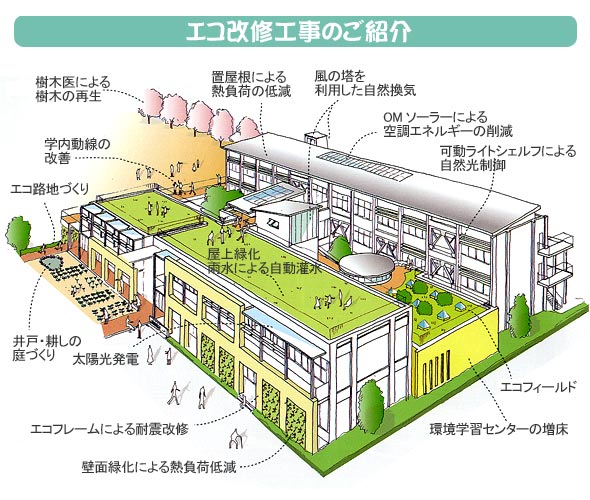

エコ改修工事とは同事業は、地球温暖化を防ぐための学校改修を進めるハード事業と設計の検討・改修工事の過程も含めて学校と地域が協力した環境教育の推進や環境技術の地域への普及といったソフト事業を一体的に進めるものであり、地域全体で環境配慮型社会が形成されることを目的としている。

テクノロジーのエコ

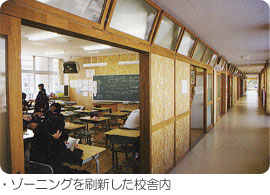

テクノロジーのエコ普通教室や特別教室などの個別の空間は機能していたが、それらを有機的につなぎ、補完し、コミュニティーの形成や多様な学習空間、生徒の居場所を提供するコモンスペースが欠如していた。

また、「夏、暑い」「冬、寒い」「暗くて狭い」という生徒の意見を聞いてみても十分な環境であるとはいえなかった。

温熱環境の改善

温熱環境の改善

自然光の取り入れ方は、可動ライトシェルフにより直射光を遮蔽し、柔かな拡散光を間接的に取り入れ、均整度を高める試みを行った。

通風・換気に関しては、卓越風向を吟味し、建具に防犯面を考慮した地窓や自然給気口を設け、風の塔に設置する自然換気窓によりドラフト換気・ナイトパージを行いながら、建具の断熱化とともに校舎全体の温熱環境の改善を図った。

その他には、太陽光発電、OMソーラー、既存校舎への屋上緑地化と二重屋根の設置、壁面緑化、雨水利用、スプリンクラーによる屋根面散水、エコマテリアルの積極的利用など、太陽熱の温かさや風の心地良さを感じながら、その仕組みについても学べる「体感学習の場」としても整備し、事業や地域への環境教育の発展にも期待している。

環境学習センターの構造とゾーニングの刷新

環境学習センターの構造とゾーニングの刷新

各棟・各階に点在していた特別教室を、生涯学習の拠点として外部からも利用しやすい一階に、環境学習センターと併設する形で再配置し、地域に開放する計画とした。

廻りには、図書室、コンピューター室、視聴覚室兼会議室、さらには環境情報を収受できるエコ研究室を配置することで、学内のメディアセンターとしても機能する。

二階・三階は普通教室ゾーンとして四クラス+一多目的スペースを一ユニットとした学年クラスターとすることで生徒の増加にもスムーズに対応できる。さらには全開放となる建具の導入や多目的教室を確保することで、TT・少人数学習・将来の拡充に対応し、多様な学習形態とあらゆる学習集団単位にy柔軟な変化をみせる「可変する空間」として改善を図った。

地域開放による学社融合

地域開放による学社融合

この資産・教材の有効活用を考え、地域との接点となる環境学習センターに面して地域開放の昇降口を設置し、地域も利用できる開放諸室をグル―ピングすることで地域が利用しやすい形態とした。

学校施設を積極的に地域に開放し共有することで双方にメリットを生み出し、学校教育と地域の生涯学習社会の形成や学校と地域が協力した教育推進、エコ改修技術の地域への普及が可能となり、「学社融合」の有用性を学校や地域に浸透させたいと考えた。

災害への備え

災害への備え

屋内運動場に併設する校舎には、技術室、家庭教室を、さらに隣接する形で浄化槽、防災井戸、駐車場を配置することでそれぞれの機能が連携できる。

また、災害拠点機能を集約することは、一時避難場としての機能のみならず、避難生活が長引いたときにも学校機能と切り離して利用出できる。

アウトフレーム工法を採用した耐震補強では、そのフレームを温熱環境の実験フィールドとして壁面緑化するなど、みんなでつくる環境装置「エコフレーム」として活用する。

CO2削減効果

CO2削減効果また、西春中学校規模の学校を新築するとなると、七百十四万四千kg-CO2のCO2を排出することになるが、今回のエコ改修であれば、百六十一万八千kg-CO2のこ2排出量に留めることができ、五百五十二万六千kg-CO2(七十七%)のCo2排出量の削減ができたことになる。

今回のように、エコ改修と同時にゾーニングの刷新、耐震補強を行うことで、既存の校舎を十分に生かして再生することが可能であり、昭和三十三年築の校舎が蘇った。

生命のエコ

生命のエコ「生命のエコ」は生徒と地域が共に育てることのできる、植物や生き物とのふれあいを通じて、地球上や学校内で感じられる命との接点を創出することができた。

銀杏の蘇生

銀杏の蘇生

五十年以上前に落雷で形が変わったという歴史を持ち、ワークショップを通じて、この樹木の生命力に着眼することができた。

エコメッセージと泉音のパティオ

エコメッセージと泉音のパティオ

「泉音のパティオ」として水盤を流れ落ちる水の音が聞こえ、水の命を伝えている。

壁面緑化

壁面緑化

西春中学校エコ改修工事概要

西春中学校エコ改修工事概要

| 所在地 | 愛知県北名古屋市西之保八龍50番地 |

|---|---|

| 建築主 | 北名古屋市教育委員会 |

| 設計監理 | 株式会社東畑建築事務所 |

| 施工 | 三山建設株式会社 |

| 敷地面積 | 13,443.00㎡ |

| 建築面積 | 3,897.81㎡ |

| 延床面積 | 6,179.77㎡ |

| 構造規模 | 既存部分RC/3F・PHF2F、増床部分S/3F |

| 工期 | 平成19年7月31日~平成20年10月4日 |

| 撮影 | 株式会社東畑建築事務所 |

このページのTOPへ戻る

このページのTOPへ戻る